FPの勉強は何から始めればいいの?何から手をつけていいか分からない…

独学でいけるの?どれくらい時間がかかるの?試験って難しいの?

そんな疑問にお答えします。

この記事では、初心者でもスムーズにスタートできるFPの勉強の進め方をステップ形式で丁寧に紹介します。

テキストの選び方から学習スケジュールの立て方、勉強法の選び方までまるっと解説!

FP資格に少しでも興味があるあなたにとって、きっと一歩を踏み出すヒントになるはずです。

ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。

FPの勉強は何から始める?初心者が最初にやるべき5ステップ

FPの勉強は何から始める?初心者が最初にやるべき5ステップは次の通りです。

FP試験の仕組みを理解する

まず最初に大切なのは、FP(ファイナンシャル・プランナー)の試験制度をざっくり把握することなんです。

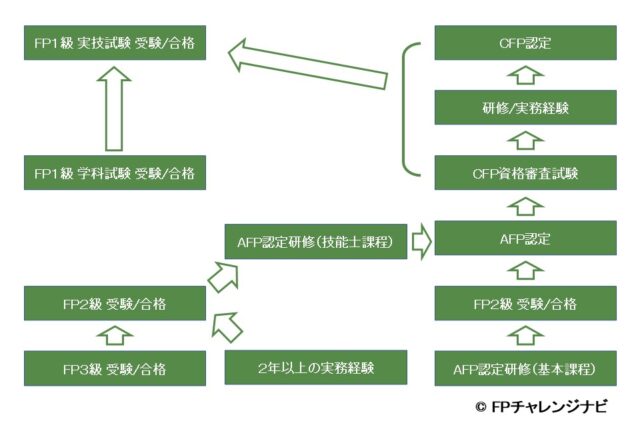

下の図で分かるようにFPの資格は国家資格(FP1級/2級/3級)と日本FP協会の民間資格(CFP/AFP)が絡んで複雑な体系になっています。

国家資格のFP3級・FP2級・FP1級の試験は「学科試験」と「実技試験」に分かれていて、どちらも合格しないと合格とはなりません。

ちなみに実技試験といってもFP2級までは筆記方式で、パソコンを使って解答するスタイルが一般的になっています。

現在はCBT方式(パソコン受検)に完全対応しており、FP3級・FP2級ともに全国のテストセンターで自分の都合に合わせて受けることができます。

試験範囲は6つの分野から出題されており、生活に密接した内容が多いのも魅力です。

| 分 野 | 主 な 内 容 |

|---|---|

| ① ライフプランニングと資金計画 | ライフプラン、社会保険、年金、ローン |

| ② リスク管理 | 保険 |

| ③ 金融資産運用 | 預貯金、投資信託、株式、金融商品と税金 |

| ④ タックスプランニング | 所得税、住民税 |

| ⑤ 不動産 | 不動産取引、税金、賃貸 |

| ⑥ 相続・事業承継 | 贈与、相続、税金、事業承継 |

こうして見てみると、実生活にも活かせる知識がギュッと詰まっていますね。

まずは試験制度を理解して、「自分にもできそう!」と前向きな気持ちで進めていきましょう。

勉強の目的から目指す級を決める

次に、あなたがFPの勉強をする目的から考えて「どのレベルの資格まで目指すのか」を決めましょう。

それによって、FP3級の勉強からスタートするのか、あるいはAFP認定研修を受講するのか、どっちが良いのか、おのずと見えてきます。

FPの勉強をする目的と目指す資格のレベルの関係は、一般に下のように言われています。

| 勉強の目的 | 目指す資格 |

|---|---|

| 自分の知識を拡げて日常の生活に役立てる | FP3級、FP2級 |

| FPの資格を活かして仕事をする | FP2級、AFP |

| さらにプロフェッショナルとして仕事する | FP1級、CFP |

FPの勉強は、税金、保険、資産運用、ローンなどからライフプランまでお金全般について学べます。

ご自身の生活に役立てるのが目的であれば、まずはFP3級を目指しましょう。

また、すでに2年以上の実務経験がある人はFP2級の受験資格がありますので、いきなりFP2級から受検することもできます。

さらにFPの資格を本業や副業など仕事で活かすならFP2級、AFP、できればCFPまで取得したいです。

その場合は上の図でも分かるように、AFP認定研修(基本課程)の受講からスタートするのが効率的です。

下の記事も参考にしてください。

⇒ FP初心者でもいきなりAFPを目指せる理由とは?最短ルートで資格取得する方法

⇒ AFP認定研修とFP3級 どっちを受ける?向いてる人とメリット・デメリット

この記事では、以降は主にFP3級を目指す人に向けて書いていきますので、AFP認定研修(基本課程)を検討する人は下の記事をお読みください。

⇒ AFP認定研修 基本課程が安いのは?【14社比較】おすすめランキング!初心者はコチラ

必要な教材を揃える

FP3級の勉強をスタートしようと思ったら、まずは教材を揃えるところからです。

市販のテキストで人気なのは、「みんなが欲しかった!FPの教科書」シリーズや「合格のトリセツ 速習テキスト」シリーズですね。

どちらも図解が多くて、初心者でもとっつきやすい構成になっています。

過去問も非常に大事で、実際の出題傾向が分かるため、テキストだけでなく必ず一緒に買っておきましょう!

最近はYouTubeや無料アプリもあるので、スキマ時間に活用してみるのもアリです!

学習スケジュールを立てる

FP試験合格のカギは「コツコツ継続すること」です。

まずは試験日から逆算して、1日あたりの学習時間や内容を決めていきましょう。

3級なら勉強時間の目安は「80~150時間程度」と言われています。

1日1時間なら3~5ヶ月、週末中心でも5ヶ月くらいで合格を目指せますね。

Googleカレンダーや手帳を活用して、「この日にどこまで進めるか」を可視化するのがコツです。

まずは過去問に触れてみる

最後に大事なのは、完璧を目指すより「過去問に早く触れること」です。

初めての人でも、いきなり過去問を見てみると「思ったより難しくないかも!」って感じるはず。

繰り返し解くことで「出題パターン」が見えてくるので、慣れてくると楽しくなってきますよ。

過去問は日本FP協会や金融財政事情研究会(きんざい)の公式サイトで無料ダウンロードできるので、まずはチャレンジしてみましょう。

過去問は「理解」より「慣れ」が重要なので、あまり構えすぎないこともポイントです。

FPの勉強におすすめのテキスト、教材

FPの勉強を始めるにあたって、初心者におすすめのテキストと問題集を紹介します。

初心者向けテキストの選び方

初めてFPを勉強する方にとって、テキスト選びは最初のハードルですよね。

重要なのは「図解が多い」「読みやすい」「最新試験に対応している」という3点なんです。

中でも人気なのが「合格のトリセツ 速習テキスト」シリーズや「みんなが欲しかった!FPの教科書」シリーズです。

文字が大きく、カラフルで、サクサク読めてしまいます。

自分の好みに合うレイアウトや表現がされているかを、できれば書店で実際に手に取って確認するのがオススメです。

過去問の使い方とポイント

FP試験の合格には、「過去問演習」が超重要です。

試験問題のパターンや出題傾向を知ることで、本番での得点力がグンとアップします。

ポイントは「テキストと同時並行で使うこと」と「解いた後に解説を必ず読むこと」ですね。

日本FP協会や、きんざい(金融財政事情研究会)の公式サイトでは、過去問がPDFで無料公開されています。

無料で使えるので、まずは解いてみて自分の理解度チェックに使ってみましょう!

無料と有料の教材比較

最近では、YouTubeやアプリなど無料で使える教材も増えています!

以下のように無料と有料の教材の特徴をまとめてみました。

| 教材の種類 | 特 徴 | 費 用 |

|---|---|---|

| 市販テキスト | 解説が詳しく信頼性が高い | 1,500~2,500円程度 |

| 問題集(過去問集) | 出題傾向を掴める 解説付きがおすすめ | 1,500円前後 |

| YouTube | 視覚的に学べる スキマ時間向け | 無料 |

| アプリ | クイズ形式で楽しく学べる 移動中に便利 | 無料~月額500円程度 |

それぞれの特徴を活かして「自分に合ったスタイル」で取り組むことが大切です。

とくにスキマ時間には、アプリやYouTubeがとても便利です。

FPの勉強法は独学か通信講座か?

FPの勉強法として、「独学で進めるか?通信講座を使うか?」この選択に悩む人がとっても多いです。

それぞれのメリット・向き不向き・コストなどをしっかり比較して、自分に合った勉強方法を選びましょう。

独学のメリットと注意点

独学の一番の魅力は、なんといっても「お金がかからない」ことですね。

市販のテキストや過去問を使えば、合計3,000~5,000円ほどで勉強を始められるんです。

さらに自分のペースで学べるので、マイペースな人にはぴったりですよね。

ただし、勉強の進め方をすべて自分で管理する必要があるので、途中で挫折してしまう人も少なくありません。

「何をどの順番でやればいいの?」という不安がある方には、ちょっとハードルが高いかもです。

通信講座のメリットと費用感

通信講座は「教材が一式そろっていて、学習の順番までガイドしてくれる」のが強みですね。

動画講義やスケジュール管理、質問対応などサポート体制が充実しているので、忙しい人や不安な人にはピッタリです。

費用は5,000円~数万円ほどかかりますが、短期間で確実に合格したい人にはコスパが良い場合もあります。

スマホで講義が見られるタイプも多く、通勤中にもサクッと学べるのが便利ですよ。

「ちょっと贅沢かな?」と思うかもしれませんが、自分の時間を買うという意味では良い選択肢です。

下の表は、FP3級の通信講座を提供する11社を調べて料金の安い順にランンキングしたベスト5です。

参考にしてください。

| ランキ ング | 教育機関/講座名 | 一括受講料 (税込) |

|---|---|---|

| 1 | スタディング(STUDYing) ・FP合格コース | 4,950円 |

| 2 | オンスク.JP ・FP3級(ファイナンシャルプランナー)講座 一括プラン:スタンダード: 6ヶ月 一括プラン:スタンダード: 9ヶ月 一括プラン:スタンダード:12ヶ月 月額プラン:ライト 月額プラン:スタンダード | 8,140円 11,880円 15,400円 1,078円 1,628円 |

| 3 | アーティス(資格対策ドットコム) ・3級FP技能士資格対策講座 ・3級FP技能士資格対策講座 (冊子版学習テキスト付き) ・3級FP技能士資格対策講座 (講義動画・冊子版学習テキスト付き) | 9,350円 10,230円 11,550円 |

| 4 | FPK研修センター ・3級FP技能士テキストコース | 9,900円 |

| 5 | クレアール ・FP技能士3級合格コース | 11,000円 |

スタディング(STUDYing)

スタディング(STUDYing)はスマホで学ぶ通信講座として有名ですが、上の表にあるように一括で4,950円というリーズナブルな受講料で利用できます。

これなら気軽にチャレンジできますね。

| 講座名 | FP合格コース

|

| 講座内容 | ・ガイダンス:1回(動画講義) ・基本講座:26講座11時間(動画講義+WEBテキスト) ・スマート問題集:26回260問(WEB問題) ・実技試験対策講座:各1回×6科目 計2時間 (動画講義+WEBテキスト) ・セレクト過去問題集・学科:20問×6科目(WEB問題) ・セレクト過去問題集・実技:2種 - 資産設計提案業務(日本FP協会)(WEB問題) - 個人資産相談業務(きんざい)(WEB問題) ・模擬試験・学科:1回 60問(WEB問題) ・模擬試験・実技:2種 - 資産設計提案業務(日本FP協会)(WEB問題) - 個人資産相談業務(きんざい)(WEB問題) ・要点まとめシート:各1回×6科目 (6回) |

スタディングは、メールアドレスとパスワードを設定するだけで無料セミナーや無料動画講座が受けられる「無料お試し」のサービスがあります。

まずは内容をチェックしてみると良いですね。

↓ ↓ ↓

キャンペーン中!(1月1日 ~ 1月31日)

今なら 新規無料登録で

- 冊子「重要!FP試験ことば整理帳600」無料ダウンロード

- 初回無料講座を体験

- 15%OFFクーポンプレゼント!

↓ ↓ ↓

キャンペーン中!

受講料 3,000円OFF!(1月31日まで)

- FP3級・2級セットコース

- FP2級合格コース

↓ ↓ ↓

なおスタディングのFP講座については下の記事でも説明しています。

参考にしてください。

⇒ 【2026年最新】スタディングFP講座の口コミ・評判は?受講者のリアルな声、キャンペーン情報

どちらに向いているかチェック

ここでは独学と通信講座、それぞれどんな人に向いているのかを比較してみましょう。

| タイプ | 向いている学習法 |

|---|---|

| 自己管理が得意 | 独学 |

| 予算を抑えたい | 独学 |

| 短期間で合格したい | 通信講座 |

| 忙しくて計画が立てづらい | 通信講座 |

| 質問しながら学びたい | 通信講座 |

このように、自分の性格やライフスタイルによって選び方も変わってきますね。

「これは自分だ!」と思えるほうを選んで、無理なく続けていくことが成功のカギです。

ライフスタイル別のおすすめ勉強法

最後に、あなたのライフスタイル別におすすめの勉強法をまとめてみました。

- 学生 → 時間があるので独学でも十分。自習室活用で集中度UP!

- 社会人(残業多め) → 通信講座で効率重視。スキマ学習が命!

- 主婦・育児中 → アプリや動画で合間時間にコツコツと!

- 早く資格が欲しい → 通信講座+過去問ガンガン演習!

「どれが一番正解」というのはないので、自分のペースに合わせて柔軟に選んでくださいね。

迷ったら、まずは独学から始めてみて、厳しければ通信講座に切り替えるのもアリですよ。

FP試験までの勉強スケジュール例

FP試験に合格するためには、しっかりとしたスケジュールを立てて、コツコツと学習を積み重ねることがとっても大事です。

ここでは「試験日から逆算する方法」や「生活スタイル別スケジュールの立て方」を紹介していきます。

勉強期間の目安と逆算

まず知っておきたいのは、「FPの勉強にどのくらい時間がかかるのか?」ということです。

一般的に、FP3級なら80~150時間、FP2級なら150~300時間程度が目安と言われています。

1日1時間ずつ勉強するなら、FP3級は3ヶ月ぐらい、FP2級は6ヶ月ぐらいで終えたいですね。

以下のように逆算して、無理のない計画を立てると続けやすくなります。

| 目標 | 勉強時間/日 | 勉強期間 |

|---|---|---|

| FP3級 | 1時間 | 約90日 |

| FP3級 | 2時間 | 約45日 |

| FP2級 | 1時間 | 約180日 |

| FP2級 | 2時間 | 約90日 |

1週間の学習ペース

1週間の計画を立てることで、「今日は何をするのか?」が明確になってモチベもアップします!

下の表はFP3級の勉強の1週間プランの例です。

| 曜日 | 学習内容(例) |

|---|---|

| 月 | ライフプランニング |

| 火 | リスク管理 |

| 水 | 金融資産運用 |

| 木 | タックスプランニング |

| 金 | 不動産 |

| 土 | 相続・事業承継 |

| 日 | 復習+過去問演習 |

曜日ごとにテーマを決めると、効率的に学べるうえに、「今日はこれだけやればOK!」と、気持ちがラクになりますね。

ライフスタイル別パターン

ライフスタイルのタイプによって、最適なスケジュールは変わります。

下の表は、よくあるタイプ別におすすめの学習パターンです。

| タイプ | 勉強時間の目安 | おすすめ学習パターン |

|---|---|---|

| 社会人(平日忙しい) | 平日30分/休日2時間 | 土日集中型+スキマ時間 |

| 社会人(定時帰宅) | 平日1時間/休日1?2時間 | 毎日コツコツ型 |

| 学生 | 1?2時間/日 | 平日中心+週末復習 |

| 主婦 | 30分?1時間/日 | 午前の静かな時間+夜復習 |

どのタイプでも大切なのは、「ムリなく続けられること」ですね!

完璧なスケジュールより、「続けられる計画」を意識してみてくださいね。

試験直前の対策ポイント

試験まであと2週間を切ったら、「総仕上げモード」に入っていきましょう。

この時期は、新しい知識を詰め込むより「過去問の反復演習」に力を入れるのが正解です。

とくに「間違えた問題の復習」が超重要。

ケアレスミスや苦手分野を見直すチャンスです。

また、模試形式で本番を想定した演習をして時間配分や問題形式に慣れておくと安心ですよ。

あとは体調管理も大切。

夜更かしせず、試験当日にベストな自分で臨めるように整えていきましょう。

FPの資格を取ると何ができる?活かし方とメリット

FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を取ると、実は日常生活だけじゃなく、仕事や副業にも幅広く活かせるんです。

ここでは資格取得後のリアルな活用方法や、FPの資格がどのように役立つのかを具体的に紹介します。

就職・転職に活かせる場面

FP資格は、金融業界や不動産業界ではもちろん、保険やコンサルティング業界でも高く評価されています。

とくに、保険会社や証券会社、銀行などではFP資格を持っていることで信頼性がアップします。

履歴書にも堂々と書ける国家資格なので、「この人はお金の知識がある」と好印象を与えることができます。

転職活動でも「金融リテラシーが高い人材」としてプラスに働きやすいのが魅力ですね。

会社によっては資格手当が出るところもあり、キャリアアップにもつながります。

家計管理に強くなる

FP資格の一番のメリットは、なんといっても「お金の知識が生活に直結する」ところ。

保険の選び方、住宅ローンの組み方、税金や年金のことまで、日常の「お金の悩み」を自分で解決できるようになります。

たとえば、保険を見直して月5,000円節約できたり、節税対策で年間数万円得するなんてことも。

「勉強がそのまま自分の生活に返ってくる」って、すごく嬉しいですね。

家計簿アプリと組み合わせれば、プロ顔負けの資産管理も夢じゃないかも。

副業や独立にも役立つ

最近は「FPとして副業したい!」という方も増えてきています。

実際に、個人で家計相談を受けたり、ブログやYouTubeでマネー知識を発信することで収入を得ている人も多いです。

また、税理士や社会保険労務士など他の士業とのダブルライセンスで独立する人も。

FPは資格の中でも比較的取りやすく、それでいて実用性が高いのが魅力です。

「好きな時間に、好きな場所で働きたい」という方にはピッタリな道のひとつですね。

実生活での活用例

「FPを取ってよかった!」というリアルな活用例には次のようなものがあります。

- 結婚や出産を機に保険の見直しができた

- マイホーム購入で住宅ローンの仕組みが理解できた

- 確定申告やふるさと納税が自分でできるようになった

- 老後に向けて現実的な資金計画が立てられるようになった

このように、FPの知識は「今すぐ使える」内容が盛りだくさんなんですね。

勉強したことが将来にわたって役立つって、まさに「一生モノのスキル」。

資格取得がゴールじゃなく、スタートだと思って、どんどん実生活で活かしていきましょう。

FPの勉強は何から始める?:まとめ

この記事では「FP 勉強 何から始める?」というテーマで、初心者が迷わずスタートできる5ステップを紹介しました。

資格のしくみを知り、自分に合った教材を選び、スケジュールを立てて少しずつ勉強を進めていく。

それだけで、あなたも立派なFP受験生の第一歩を踏み出せます。

独学でも通信講座でも、あなたのライフスタイルに合わせて進められるのがFPのいいところ。

迷っている時間がもったいないので、この記事を読んだ今こそ、最初の一歩を踏み出してみてくださいね。

FPの勉強、きっとあなたの人生に役立つ「武器」になりますよ!

⇒ ファイナンシャルプランナー(FP3級)の通信講座を比較!受講料1万円未満の4社も!